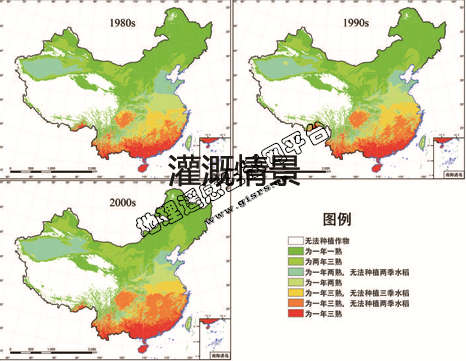

中国农田潜在熟制空间分布数据集

详细信息

多熟种植是中国作物种植制度的重要特征和提高粮食产量,进行多种经营的重要途经。中国是耕地复种率较高的国家之一,大约有50% 的耕地实行多熟种植。通过多熟种植,一方面有利于提高土地和光、热等自然资源和人力资源的利用率,增加粮食产量;另一方面也在一定程度上缓解了粮食与经济作物、绿肥等争地的矛盾,促进了农业发展。农田熟制是依据自然(光、热、水、土)、社会经济条件形成和发展的,中国从北到南跨越8 个温度带,各带的热量条件和生长期不同,因此农作物的种类和熟制在地区间存在明显差异,耕作制度也复杂多样,从一年一熟到一年三熟,并有间作、套种等多种方式。

中国农田潜在熟制空间分布数据是气候变化背景下中国农田熟制研究的重要产出成果,是基于DEM数据、土壤数据、耕地分布数据以及气象数据,采用由FAO (联合国粮农组织)和IIASA (国际应用系统研究所)共同研发的GAEZ 模型估算获得。GAEZ模型在估算农田熟制时,主要根据不同温度带内温度大于0 ℃生长期(LGP)、温度大于5 ℃ 生长期(LGPt=5)、温度大于10 ℃ 生长期(LGPt=10)、0 ℃积温(TSt=0)、10 ℃ 积温(TSt=10)、温度大于5 ℃ 生长期积温(TS-Gt=5)、温度大于10 ℃生长期积温(TS-Gt=10) 七大指标的相互关系获取的中国农田潜在熟制空间分布。中国农田熟制与7大指标的关系按照表1、表2进行划分。此外,为了揭示水分条件对作物熟制的影响,估算过程中还考虑了雨养和灌溉两种情景下的潜在熟制。雨养情景考虑光—温—水条件对作物生长的限制,而灌溉情景假设作物生长期水分充足,仅仅考虑光—温条件对作物生长限制。水分条件限制具体指LGP 和TS-G中判断生长期水分是否充足(ETa <0.4 ET0)。

表1 热带条件下,作物熟制划分标准表

|

Zone |

LGP |

LGPt=5 |

LGPt=10 |

TSt=0 |

TSt=10 |

TS-Gt=5 |

TS-Gt=10 |

|

A |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

B |

≥45 ≥220 |

≥120 ≥220 |

≥90 - |

≥1600 ≥5500 |

≥1000

|

- - |

- - |

|

C |

≥200 ≥180 ≥270 |

≥200 ≥200 ≥270 |

≥120 - - |

≥6400 ≥7200 ≥5500 |

n.a.

|

≥3200 - - |

≥2700 - - |

|

D |

≥240 ≥210 |

≥240 ≥240 |

≥165 - |

≥6400 ≥7200 |

n.a.

|

≥4000 - |

≥3200 - |

|

E |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

|

F |

≥300 |

≥300 |

≥240 |

≥7200 |

≥7000 |

≥5100 |

≥4800 |

|

G |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

n.a. |

|

H |

≥360 |

≥360 |

≥360 |

≥7200 |

≥7000 |

- |

- |

表2 非热带条件下,作物熟制划分标准表

|

Zone |

LGP |

LGPt=5 |

LGPt=10 |

TSt=0 |

TSt=10 |

TS-Gt=5 |

TS-Gt=10 |

|

A |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

B |

≥45 |

≥120 |

≥90 |

≥1600 |

≥1000 |

- |

- |

|

C |

≥180 |

≥200 |

≥120 |

≥3600 |

≥3000 |

≥3200 |

≥2900 |

|

D |

≥210 |

≥240 |

≥165 |

≥4500 |

≥3600 |

≥4000 |

≥3200 |

|

E |

≥240 |

≥270 |

≥180 |

≥4800 |

≥4500 |

≥4300 |

≥4000 |

|

F |

≥300 |

≥300 |

≥240 |

≥5400 |

≥5100 |

≥5100 |

≥4800 |

|

G |

≥330 |

≥330 |

≥270 |

≥5700 |

≥5500 |

- |

- |

|

H |

≥360 |

≥360 |

≥330 |

≥7200 |

≥7000 |

- |

- |

注:A为无法种植作物;B为一年一熟;C为两年三熟;D为一年两熟,无法种植两季水稻;E 为一年两熟;F 为一年三熟,无法种植三季水稻;G为一年三熟,无法种植两季水稻;H为一年三熟。

数据使用说明:

为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。

中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);

英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。